访谈录:许晟X陈霄

访谈时间:2016年11月18日-11月23日

【开始于陈霄在千高原艺术空间的个展“最后一夜”(与李振华的个展“消失的地平线”以双个展方式共同呈现)之后。】

陈霄 Chen Xiao, 跳水 Diving, 影像 Video, 5 mins, 2016

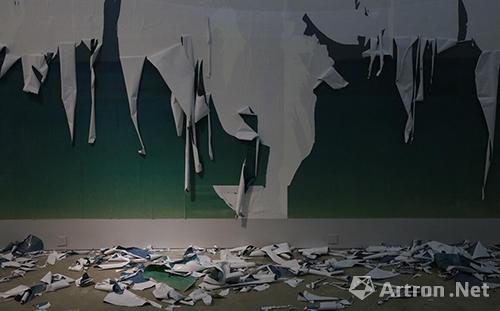

许晟(以下简称“许”):你在开幕前最后一天毁掉了之前的布展现场,这是什么时候决定的?毁坏的具体方式又是什么时候决定的?

陈霄(以下简称“陈”):第一个展览方案是五月份来成都的时候定的,当时第一次看了千高原的空间,做了一个初步方案。然后,从第一个方案到最后的展览中间相隔数月,在一些细微的环节上一直有调整,但似乎最后一次的调整是彻底毁灭性的。我记得那是开幕前四天。挺感谢千高原的所有朋友们给予的创作宽度和极高的配合度。

许:为啥会有最后一次调整的决定?基于哪些考虑?

陈:2014年回国之后,我很幸运能够快速的进入职业艺术家的状态,其实从2015年参加的第一个展览“虚空-禅意之纬”到现在,也就两年不到一点。在这期间,我先是做了一些美术馆的布展工作,慢慢的回到艺术家的身份开始参加展览,也协助策展人做一些策展工作。在这个过程中,我不断地观察国内艺术圈各种各样的工作,观察策展人是怎么控制展览的呈现,艺术家是如何创作,如何制作自己的艺术品等等;所以在自己身上出现了一种技痒状态。这种技痒状态也被带入了这次在千高原制定的初期方案里。其实,这样的技痒给自己带来了极大的麻烦和压力,而展览前四天,彻底爆发了,压力开始释放。

许:很有意思的心路历程,那么这种爆发是类似一种宣泄吗?爆发的情绪是偏向正面还是负面呢?

陈:首先,我觉得是正面的,没有负面的情绪,所以应该不算是宣泄,而是一种松弛,从精神到身体的松弛。倒是还有个小小的意外,我在千高原空间的后面找到了一个生意不太好,但环境不错的茶室,在那里一个人喝茶思考的时候,我想起了远在江阳的一位我很尊敬的好友,想到我们一起喝茶时所谈的关于艺术的一切,就突然觉得这种技痒的状态是不应该的。

许:可是以后的展览还是要继续的,到时候还要避免技痒的状态吗?

陈:其实技痒的状态一直会出现,比如说这次,对这种破坏的控制,也会成为一种技痒。如果哪天我觉得这种破坏变得可控,我会毫不客气地让它产生新的断裂。

许:那么可以说,你在千高原的这次展览,就是用一种随心而至的方式,走过了一段心路?这段路不是说说而已,而是切实用实践完成的。

陈:我在想,“随心而至”的这个“心”又是从何处来的呢?是日常的思考习惯和不断实践的结果吗?

许:每个人看到的自己的心都不一样。心是宇宙,也是自己,这是我的理解和感受方式。扯远了但是。

陈:我想忘记所有一切关于一切的定义和名词。其实我们并不是真的认知了我们所认知的事物,我只希望所有的可知和不可知的一切在我的身体里发生作用,然后由情感自然的去驱动它。

许:所以这个展览还是由情感驱动的?具体是一种怎样的情感呢?具体到完成它的方式来说。

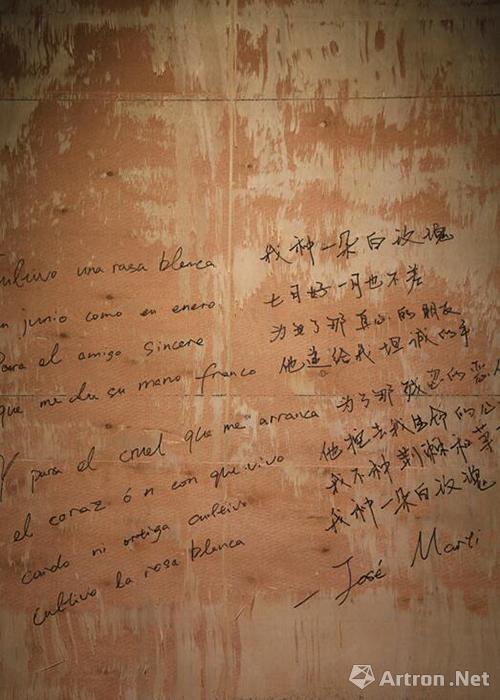

陈:是的。这也是为什么要以古巴作为作品的题材,也是为什么我把古巴的旅行作为我的蜜月。我想和我的爱人去亲身感受下一种类似波西米亚式的生活,闲逛,酒精,音乐,和舞蹈;包括作品中对时空的想象,最后一夜用尽全力的拆解一个个作品,让所有人为这个站看在之前所做的工作变得无效……这些都是出于一种情感。我也想用一种方式,让所有为之勤劳工作的人都可以跟着我得到一种解放,让之前的工作无效了;所有的工作都可以相对的告一段落,把没有情感的工作停止掉。这种情感还挺难解释的,有点接近于无以言表。

陈霄 Chen Xiao, 无水之池 Swimming Pool without Water, 摄影 Photography, 尺寸可变 Variable Size, 2016

许:古巴旅行中最难忘的是哪一刻?

陈:最难忘的还是看到星尘和大海的一瞬间。

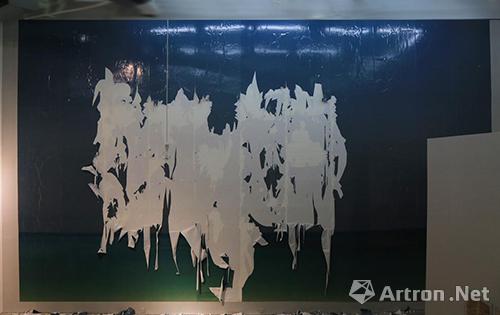

陈霄 Chen Xiao, 1823年的星辰与大海 Stars and Sea of 1823, 摄影 Photography,尺寸可变 Variable Size, 2016

许:布展的过程中呢?

陈:是我撕扯星辰和大海那件作品的时候,有一个人对我说:“这么拼干嘛,悠着点吧。”

许:这句话很有象征感。作品中的情感很难被真的理解,即便它是显而易见的。

陈:最后其实有点失望,所有的人似乎已经完全自动受控于一种工作状态,他们忘了生活的本身,那么艺术自然就变得不重要了。他们的情感系统出了问题,现代的工作机制让人们无法表达情感。这也让我突然就能透彻地理解都灵之马的故事了。

许:一切展览都被事件化了,作品就被淹没了。

陈:情感真的是个值得好好思考的问题。

许:那么,你对艺术怀有的是怎样的情感?对这个世界呢?

陈:艺术之于我不存在情感的问题,它是我的一种表达方式,和言语一样。对这个世界,我有太多的情感,复杂,无从说起……关于情感,我想我还是诉说不了太多,所以只能通过自己的作品去表达,这是我目前找到的唯一的办法吧。

许:那么回到“心路”这个话题,你走过这个展览,最大的感受是什么?有没有满足感?

陈:刺激。当决定要去破坏的时候,其实就意味着所有的一切都脱离了我的掌控,最终会是怎样更无法知晓。但这又和赌博不一样,因为破坏的过程也是实践和行动的过程,而不是孤注一掷。我在整个过程中不断地寻找可能性,这是极大的满足。随着对每一件作品的破坏,惊喜不断地出现。比如,整个展览从解构到重构的过程,和我想表达的古巴的历史背景产生了密切的联系,甚至对一些社会系统,艺术系统的结构也开始展开一种讨论的形态。当新的面貌出现时,一切变得让人那么的兴奋。艺术在这个展览中真正地显现为一种特例。

许:展厅里那个布展用的升降机就留在那里了,你很喜欢那个机器的形式吗?

陈:不是,这是一种叫做临时搭建(Bricolage)的展览方式。我在工作的过程中筛选出现成品作为装置,这个升降机在现场是一个串联整个展览细节的,很关键的“塔”

许:两件最初就布置好的影像作品应该是没有被破坏的?

陈:其实也破坏了。在星辰和大海撕开的那个部分,我又投射了一个投影,在这个投影里重现了那两个影像,形成影像中的影像,让虚无感更加强烈,也形成了两个时间和物理的空间。

许:说到这些影像,拍摄的时候毕竟是蜜月期间啊,你爱人有没有对你总是操心创作感到不满,或者说你必须更全面地考虑拍摄环节的安排?我觉得这也是一种必要性。

陈:还好,她觉得能参与创作也挺开心的。对于我来说,创作可能发生在任何一个时间点,而且我一般很少考虑用复杂的设备和技术去拍摄,所以没有什么问题。

许:古巴真的是一次难忘的经历。

陈:我觉得真正难忘的东西应该会出现在很多年后残存的记忆里。

陈霄 Chen Xiao, 戴一一 Dai Yiyi, 影像 Video, 21'50'', 2016

许:我一下也不知道该问什么了,我也想去古巴。

陈:我想听听你的看法。

许:我觉得这次展览对创作的思路和艺术空间本身来说都是一次很大胆的尝试,这种想法的实现并不容易,是真正对考量作品和展览形式的很有益的尝试。抛开“提出问题”,“保持开放”等等典型的提法之外,最大的建设性也许是对“情感”的强调,这在最终的形式中能被看到,这让所有努力不至于只是一种接近“反讽”或“虚无”式的哲学态度。

陈:我一直在想一个问题,正好想听听你的看法:我们目前这种破败而且没有思考的体制是如何出现的呢?会这样问是因为,我不觉得这个问题是显而易见的。

许:我觉得从根本上说,是后现代哲学对怀疑的强调,以及其中颇具煽动性的提议,让一切虚无和散漫的东西有了依存的借口。一切有价值和没价值的思考,以及最具破坏性的虚伪主张,最终都只能成为观念层面的平等参照,于是一切思考都可以是没有意义的,或者只是一种流行化的“知识生产”,也就是产品化的过程。这些导致了艺术评论与评价方式的散漫,如果没有发现这一内在动因,就只能被动地被其影响。

陈:那你是如何或者将会怎样沿着这样的思考路径来从事策展工作呢?

许:没想好。反正策展只是工作的显现方式之一,我首先把自己看作一个有深入思考的文化人。然后要避免“虚”,简单的主张都容易“虚”,“虚”就把真实变成了观念。然后也不能急,艺术家也需要时间;也不用担心别人先做出成果,如果出发点是一种公心,那么别人做出好的成果也是很好的事情,自己就再做其它的。公心也就是爱心,一种情感,有了这种爱心,就不会为一些现象生气,更可以避免好胜心。没有好胜心对写作来说很重要。所以路径其实没想好,只是这些基本原则不能动摇吧。也许只能边做边想,“知行合一”,计划不在前面,跟你的展览很像。所以我喜欢你展览里的一种说不清却又很笃定的真实感。

陈:但是在我自身的感受里,这个展览是虚无的,而且观念先行;当然,我觉得在这里把观念理解为“意识”比较恰当。笃定的是一种态度,我可能只是找到了一种路径,让态度以一种不确定的形式呈现出来。因为我的创作还是基于对“非物质性”的讨论。我总感觉人对时间的想象和思考,都是来源于对虚无的感受。虚无感造就了两种结果:极度的消费一切,或者重新思考存在的价值。

许:从“格物”的方法来说,“态度”也是一种“物”;而“物质”不一定是“物”,可能只是“材料”而已。所以言之有物就行。当态度不断明了时,展览的形式也就不断明了了。

陈:我想应该是不会的,断裂还会不断的生成。

许:从后现代思潮以来的叙述来说,“断裂”最终是语言层面的,当希望归纳一种价值或者真相的时候,就需要语言,语言,包括形式语言,带来不断的断裂,包括内在自我和外在叙事的消失。可我认为断裂会有不同的结果,有时候是内在的消失,有时候反而是内在的明了,被解构也只是种心路历程。展览形式当然还是断裂的,形式本来就断裂,也许就断裂出了新形态的美感,而不是再次走向虚无。

陈:太棒了。

许:真的吗?不是觉得“太差了”然后敷衍吧?访谈中来这么一句很难理解的;这就是语言的断裂啊,总是很难明白一个人的想法。

陈:对于我来说,语言的断裂只存在于创造的过程,生活中只希望无限的接近真实。

许:是的,我也喜欢真实地生活着,也许这是艺术的真实的基础。

陈:一定是的。

艺术号作家

- 奥岩

- 蔡万霖

- 曹兴诚

- 陈孝信

- 陈建明

- 陈 曦

- 陈晓峰

- 陈东升

- 邓丁三

- 杜曦云

- 段 君

- 冯家驳

- 陈 墨

- 郭庆祥

- 杭春晓

- 何桂彦

- 何光锐

- 胡 人

- 孔达达

- 廖廖

- 黄 专

- 季 涛

- 冀少峰

- 贾方舟

- 贾廷峰

- 李国华

- 李公明

- 李小山

- 王正悦

- 刘幼铮

- 刘尚勇

- 帽哥

- 刘双舟

- 刘九洲

- 刘礼宾

- 刘骁纯

- 刘 越

- 林明杰

- 鲁 虹

- 吕 澎

- 吕立新

- 马学东

- 马 健

- 彭 德

- 彭 锋

- 邵玮尼

- 沈语冰

- 水天中

- 宋永进

- 孙振华

- 孙欣

- 陶咏白

- 佟玉洁

- 王春辰

- 王栋栋

- 王端廷

- 王凤海

- 王 萌

- 王南溟

- 王小箭

- 吴念亲

- 西 沐

- 夏可君

- 夏彦国

- 徐子林

- 姚 谦

- 杨 卫

- 一西平措

- 殷双喜

- 尹 毅

- 尤 洋

- 于 洋

- 岳 峰

- 张 辉

- 张翛翰

- 战 平

- 赵 力

- 赵 榆

- 周文翰

- 朱浩云

- 朱绍良

- 朱万章

- 史金淞

最新文章

热门文章

博客·论坛热点

-

高校美术实践教育的当...

高校美术实践教育在过去的几十年里的发展几乎是不尽如人...详情

- 责任编辑:杨晓萌

- yangxiaomeng@artron.net

- 010-84599337-847