访谈录:许晟X李振华

访谈时间:2016年11月21日-11月25日

【 开始于李振华在千高原艺术空间的个展“消失的地平线”(与陈霄的个展“最后一夜”以双个展方式共同呈现)之后。】

许晟(下文简称“许”):这次参展作品就是一部放在千高原空间前台的ipad,算不算是对形式的彻底否定?

李振华(下文简称“李”):是一种被迫的理解交流在作品中的需要,也是逃避吧!让形式代替内容,让想象替代物理空间。

许:为何是被迫的?

李:人会主观理解事物和交流,真的如此吗?作品应该被怎样看到和发现?

许:是这些问题促成了一种对形式的压力?或者是对你思考的压迫?

李:思考艺术和作品的被动姿态。

许:关于ipad里面显示的几件作品,你之前有一份关于生活中的奇迹的文案,那些作品还是根据这个线索创作的吗?

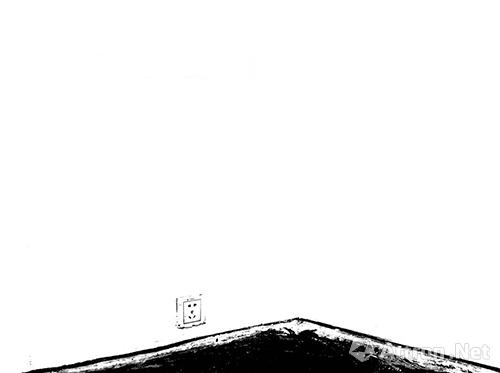

李:是,是关于遥远的想象和真实生活之间的张力:香格里拉和千高原的墙角。

许:显示的作品画的是千高原的墙角?

李:是。

许:是根据你的印象或者照片画的吗?还是你的想象?

李:根据照片。

许:这算是一种对现场的最低层度的介入?它是必要的吗?如果画了随便什么其它的东西呢?

李:每个作品和概念都有生命,这些角落连接着千高原和我。但这些是我自己的故事,对于他人,那就是他人的解释。

许:这样的连接,对所有除了你之外的观者来说,仅仅是为了传达一种姿态,或者等待他人的解释,还是有什么希望传达的,概念背后的思考或感受吗?

李:也许什么都没有,也许就是我思考自身和艺术机构位置的一个动机。

许:你是指机构在成都这座城市的位置?还是墙角这个位置?

李:千高原,成都,中国。

许:这件作品标出了“如需购买请咨询前台”,有人询问吗?

李:我并不清楚,这也是这个作品被动的地方,宣传上,这个作品是有具体形象的,而现实中这个作品是消隐的。

许:回到你所说的建立在联系之上的动机,这个动机本身比结果更重要?还是说一种开放式的结果也是被需要的?

李:结果其实无法预测,动机和实现的过程就成了依存的唯一。

许:这个动机是如何产生的呢?基于对艺术的运作方式的考量?或者一种批判的姿态?还是别的什么?

李:动机通常是无法预见的,是一种类似于“巫”的东西,更接近某种感知的直觉因素。这个项目的针对性也是比较模糊的,是关于机构,艺术家身份,和“忽视”之间的联系,可以是非常外化地讨论具体的现实,也是非常内化的脆弱内心。

李振华 Li Zhenhua, 消失的地平线 Lost Horizon, 委托绘画项目 Commissioned painting project, 2016

许:“巫”的形容很有意思,类似“灵感”?“巫”更像是一种超自然的外在力量?而直觉是内在的。

李:关于相信,都是综合因素,在太空中的宇航员会祈祷吗?核电站的工作者的信仰会是什么?这些我都感兴趣,并希望探究其中的复杂性。相信科学或宗教,其实并不矛盾,而其所指的两个方向,有时候也许是一致的。

许:那么,你相信什么?

李:我都相信。

许:不是科学或宗教二选一,而是个人来说,某种宗教?某种哲学?当然这个问题比较私人也可以不回答。

李:我相信艺术的模糊性,或我主观认为的模糊性。

许:这种模糊性是一种魅力?从你从事策展和创作两方面来说,似乎有一种“一定都要投入进去”的冲动,是基于这种魅力吗?

李:一种是思维和知识层面的,一种是行动所触发的。知行合一。

李振华 Li Zhenhua, 消失的地平线 Lost Horizon, 委托绘画项目 Commissioned painting project, 2016

许:我对“知行合一”的理解有所不同,例如作为写作者,对作品的观看和感受也是行动,或者思考本身就是行动。我感觉写作和视觉形式的创造是两种系统,对你来说是同一个系统吗?或者你有一种内在的切换的感受?

李:我想任何事情,关于想象力和真实也都是有联系的,如同梦境和真实的关系一样。人的现实是多维的棱镜,是所有不可知汇集在一起的。我的行动触发了思考,或思考触发了行动,或两者同时出现。

许:在这种多维度里,这次展览像是漫长的心路历程用简洁的方式来到一个节点?对这个展览,你觉得最重要的一刻是什么时候?

李:是整个项目真正呈现的时候,是思考和具体呈现形式的汇集。

许:这是一种满足感吗?或者一种释放?你会设定今后作品的路径吗?

李:可能和释放有关系,但不完全。作品总有属于观者和现场感受的部分,也有依旧属于自己的部分,并且不间断地累加,从很细微的波动到很大的空间感受,都是一样的。

许:上次在北京的个展,作品形式更丰富,是否感受会更加强烈?还是说这次可能更接近一次冒险?

李:北京的“后感性”展览是一个变化,作品变成一个从所有思考和复杂性里脱离出来的东西。

许:由此将艺术的模糊性放大了?还是别的原因?

李:纯粹为了现场。是一种让自觉释放的方式,让简化的现场和行动,成为唯一的图像。

李振华 Li Zhenhua, 消失的地平线 Lost Horizon, 委托绘画项目 Commissioned painting project, 2016

许:从你创作的“送给傅丹的礼物”,到“后感性”的“无题”,到这次展览,你觉得更像是对现有艺术体系的一种“针对”,还是一种以自我为主的“建构”?

李:都是吧,有时候我不希望谈那么清楚,希望作品保持一定的多义性。

许:明白,所以我又想多套点话嘛。

李:好啊。

许:我觉得这几件作品,虽然表面上是简单甚至冰冷的,但又似乎来自一种对莫可名状之物的好奇,有一种类似兴奋感的神采。

李:这是一种当代艺术内在的逻辑吧。

许:怎样的逻辑呢?好奇与兴奋?

李:互为上下文关系,作品也是现成品。

许:也许还有整体叙述的消失?因为你在文章或作品里似乎也在避免整体性的叙述?

李:我开始逐渐意识到之前集体主义的危险和危机,一个没有个体的现实是什么呢?这成为工作最直接的切入点,也与当代艺术所带来的改变有关,是关于人和人的微妙联系。

许:你说作品也是“现成品”,这个怎么理解呢?

李:任何人造物都是现成品,如果杜尚将工业标准的物件带入艺术和展览空间,来破除人和物质,人和物性,人和知识积累框架的关系;如果假设工业制造物是人类生产关系的产物,那么艺术作品也一样。理解现成品不仅仅是理解一个历史时期的艺术关系,欣赏方式和审美的变化,更应该扩延这一理解。

许:这个提法很有意思,你是说,非工业的手工制品才具有人和物性的关系?或者说工业生产诞生后,人造物的边界就无可避免地改变了?

李:生产关系改变的还有人和物质的关系。人对自己的认识也变化了:从创造者变成了与物质,工具相同的处境。

许:那么,可以说你赞同广义上的黑格尔-马克思以来的理论结构?即以生产力和生产关系为基础的社会和文化结构?

李:我不赞同,也不反对。我希望我的工作是对某些抽象概念的理解的物质化和感知。

许:所以,不同的思考方式可能都会在你的作品里得到呈现,它们之间不一定是连贯的?

李:都是连续的帧,是故事,是运动的无数个点。似是而非的。

许:那么,主导这种运动的,是你说的“感知”?即最终还是一种感知的呈现?

李:感知是作品的必须,是艺术创作者需要持续探索的,而观者是否会在空间中感受到这一微妙,决定着我们是否相遇。

许:“相遇”的感觉很棒。最后一个问题,我的感觉是,你的所有回答,并没有导向任何核心的立场,无论外在的还是内心的。这是否来自你所感觉到的,后现代的一种必然?即我们只能走向无尽的言说本身?

李:有时候自然就是必然,一切都发乎情,止乎“理”。

李振华 Li Zhenhua, 消失的地平线 Lost Horizon, 委托绘画项目 Commissioned painting project, 2016

许:“发乎情,止乎理”让我又有了聊下去的冲动,然而我已经说了是“最后一个问题”,所以留到下次吧。非常感谢。

李:不客气。

艺术号作家

- 奥岩

- 蔡万霖

- 曹兴诚

- 陈孝信

- 陈建明

- 陈 曦

- 陈晓峰

- 陈东升

- 邓丁三

- 杜曦云

- 段 君

- 冯家驳

- 陈 墨

- 郭庆祥

- 杭春晓

- 何桂彦

- 何光锐

- 胡 人

- 孔达达

- 廖廖

- 黄 专

- 季 涛

- 冀少峰

- 贾方舟

- 贾廷峰

- 李国华

- 李公明

- 李小山

- 王正悦

- 刘幼铮

- 刘尚勇

- 帽哥

- 刘双舟

- 刘九洲

- 刘礼宾

- 刘骁纯

- 刘 越

- 林明杰

- 鲁 虹

- 吕 澎

- 吕立新

- 马学东

- 马 健

- 彭 德

- 彭 锋

- 邵玮尼

- 沈语冰

- 水天中

- 宋永进

- 孙振华

- 孙欣

- 陶咏白

- 佟玉洁

- 王春辰

- 王栋栋

- 王端廷

- 王凤海

- 王 萌

- 王南溟

- 王小箭

- 吴念亲

- 西 沐

- 夏可君

- 夏彦国

- 徐子林

- 姚 谦

- 杨 卫

- 一西平措

- 殷双喜

- 尹 毅

- 尤 洋

- 于 洋

- 岳 峰

- 张 辉

- 张翛翰

- 战 平

- 赵 力

- 赵 榆

- 周文翰

- 朱浩云

- 朱绍良

- 朱万章

- 史金淞

最新文章

热门文章

博客·论坛热点

-

高校美术实践教育的当...

高校美术实践教育在过去的几十年里的发展几乎是不尽如人...详情

- 责任编辑:杨晓萌

- yangxiaomeng@artron.net

- 010-84599337-847