澹泊无所染——谈杨卫民花鸟画艺术

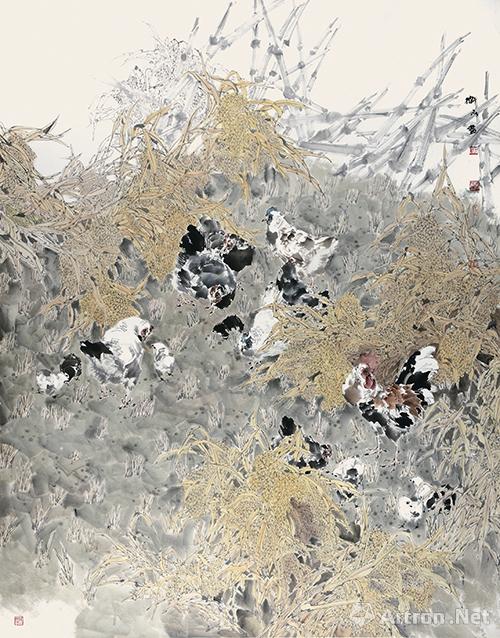

杨卫民在2008年第五届西部大地情获得金奖的作品《丽日》,描绘了滇西地区惯常的景色。数株芭蕉生长于村头地间,而略显焦黄的蕉叶穿插横陈,其下一群火鸡悠游饮啄,乡野气息扑面而来。画面上墨痕松动,在不失润泽墨色的同时,又强化了中国画线条的表现。同时,杨卫民刻意递减主体之外的色彩明度,以墨色的变化作为作品的主调,色彩以一种简约的构成方式,起到了衬托的效果。画面中,唯有火鸡鸡冠上几点颜色牵动着人们的视线。对题材的地域特征的强调,以及在艺术表现方面的自我完善,契合了本届画展“茶马古道风,红土高原情”的主题,同时,以中国画传统笔墨成功地表现了特定的地域风格,是《丽日》获奖的重要因素。

杨卫民《凉夏》180X120(cm)2012年

从中国画的发展历程来看,无论是“黄家富贵”还是“徐熙野逸”都是中原传统绘画范畴内的风格分野。换句话说,云南作为所谓的“蛮荒之地”,在绘画方面除了全盘接受主流美术的影响之外,鲜有作为的空间。中原地区的中国花鸟画创作,有着极强的文化内涵和创作传统,可谓一脉相承。就文人画而言,得历代文人推崇的“书卷气”,是以传统文化为核心,尤以“禅宗”理念为胜。苏东坡、米元章、赵松雪、王竹斋、徐文长、陈白阳……历数中国历代画家,得大成就者,皆受益于斯。所以说,中国画传统是以文化内涵为重,而不是以表现题材和形式为重的。这也就是历代画家即使表现单一雷同的题材,却不断取得巨大成就的原因。

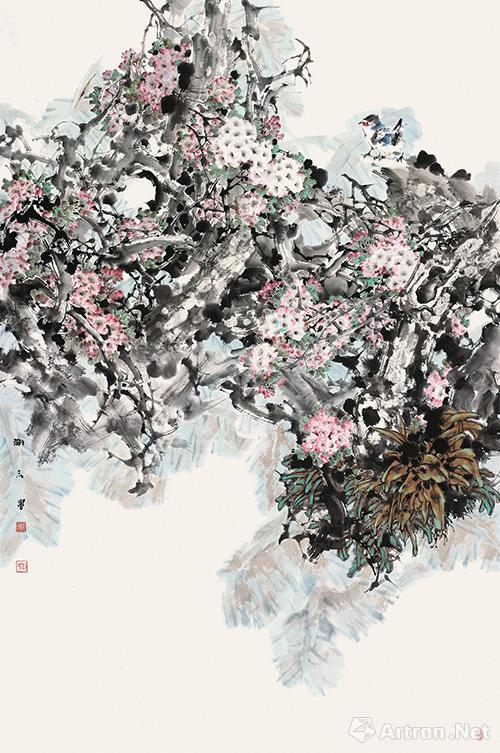

杨卫民《春声》180X120(cm)2012年

对于云南而言,历史上文人遣兴之余的逸笔草草,书法尚有游宦三迤的阮元、王文治等人。而绘画方面,却一直缺少主流文化的直接影响。除了极少数的本土画家,在自身禀赋与机遇的双重眷顾下,在中国画坛有所作为,但对云南绘画整体形象的提振无以为继。担当和尚游学于董其昌、陈眉公等大家门下,援禅入画,誉为“禅画第一”;钱南园书法取诸颜、欧,善画瘦马,号称“滇中第一完人”;缪嘉惠清宫捉笔得慈禧赏识。除此,多有乏善可陈之撼。缺乏脉络清晰的文化传承和深厚底蕴的艺术传统,导致了云南中国画的积弱难返,一直游离于主流文化体系之外,处于一个被日益边缘化的地位。

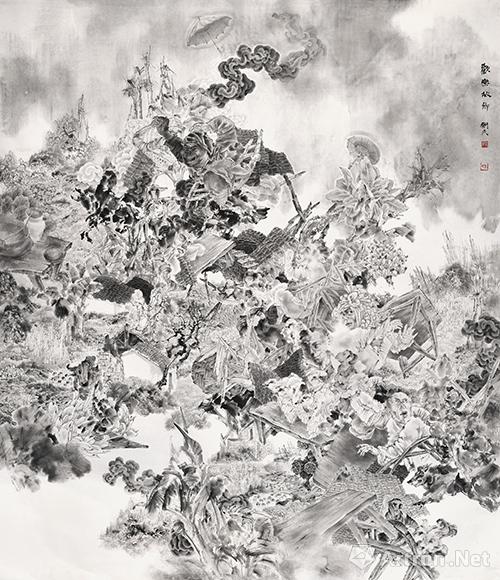

《秋歌》 杨卫民 145m×180cm 2014年

直至20世纪中后期,周霖、袁晓岑、王晋元、朗森等人对地域题材的强调和对传统技法的传承和革新,使得云南中国画花鸟创作,走出了一条具有鲜明特色的发展途径。其中,周霖获得的 “三超”赞誉,使得云南传统中国画得到了相当程度的认可;袁晓岑的意笔孔雀,让这一题材成为云南花鸟画的符号;王晋元用中国绘画传统笔墨,以满、繁、密的画面构成,表现出亚热带雨林独有的审美意象……

《林中絮语》杨卫民 200cm×460cm 2012年

面对云南地域特定的表现题材,在中国画创作中,往往有取舍两难的感觉。特有的表现对象在传统绘画中,并没有为我们准备相应的笔墨技法;而略带病态的折枝花鸟完全无法表现出蓬勃的生命力。如果我们承认中国画这一特定概念,应当在某种约定的方式中完成的话,那么就意味着云南特定地域中的花鸟画,必定是发展创新中的“新发芙蓉”。所以,接续花鸟画的上千年以来一脉相承的传统,同时表现出云南特定的审美意象,在某种层面上达成审美的意义,这是云南花鸟画家数十年来孜孜以求的目标。

《欢乐故乡》220×191cm 2015年

就个人风格而言,王晋元通过对画面构成和技法的创新,以全景花鸟的表达方式,描绘了云南特定题材。并且,以全景花鸟的形式创造出了独特的审美价值。私淑王晋元,对相关作品的借鉴使杨卫民获益颇多。但就个人绘画风格而言,杨卫民画面的润泽华滋与王晋元的苍莽斑驳,在审美感受上有着本质的差异。在《一花一鸟见精神》中,我曾经做过这样的比较:王晋元作品中,在古藤老树、苍苔地衣间那一丛野花,颇有“江碧鸟逾白,山青花欲燃”的意味。而杨卫民笔下那一枝春花,却是“柳色黄金嫩,梨花白雪香”。这样的审美差异,在杨卫民探索自我艺术语言的过程中,表现得愈加明显。

艺术家的个性体现在中国画创作中,即使有着一脉相承的传统,是对于题材和手法选择的一致,也表现出些许的差异。一如画竹:文同的“胸有成竹”在笔下是生趣盎然,而郑板桥的“卧听衙斋”在笔下是萧疏戚寂;又如画梅:王冕画它是“羌笛吹它不下来”的高洁,金农画它是“刘叟花前说年少”的超然……而就云南花鸟画而言,已经突破了传统绘画的局限,所以,个性的体现和个性的最终张扬是必然的结果。从某种意义而言,“以小见大”的传统折枝花鸟已经成为了花鸟画的审美惯性,而云南的“大花鸟”的铺陈繁复,往往引起画坛的争议。作为地域性极强的花鸟画而言,云南具有得天独厚的优势。尤其王晋元对热带雨林的描绘,让人们的眼睛第一次适应了“繁、满、密”的构图,而王晋元也达到了“密可走马,疏不透风”这一新的美学境界。杨卫民更像一个折中主义者,画面中的“满”通常是一挥而就的色块,润泽饱满,避免了细节刻画的琐碎。而折枝花鸟画单薄柔弱的沉疴,在杨卫民不断穿插呼应的线条中痊愈。

“留得残荷听雨声”是中国文人挥之不去的情结,是一种品味寂寞的方式;而对在山水画中“残山剩水”的描绘,亦是“国破山河在,城春草木深”中颠沛流离的心态写照。中国人所谓的传统,会执拗地保留着一代又一代前辈积淀下来的情感。并且,四季转换的分明给人的内心带来感伤,类似“萧萧木叶下”的无奈,“水暖鸭先知”的欣喜,在整个过程中得到了强调。并且升华到人类存在的某种认知。而“杨柳依依”和“雨雪霏霏”的对照,“物是人非”的喟叹永远盘桓在中国文人的心头,挥之不去。偶一思忖,便会痛彻肺腑。艺术相通,于是人类的情感相通。所以,对山水,对花鸟的玩味,实则是对人生况味的思索。那些郁结内心的惆怅,萦绕在文人画家的脑海,投注在游走的笔端。即使画面中没有太多的痕迹,但这一定是中国传统文化中永恒的情结。对于传统审美价值观取向,杨卫民显然有着自己的选择,他一扫传统绘画中那份沉甸甸的压抑,张扬着元气淋漓的生命力。究其缘由,一方面,与杨卫民豁达开朗的性格有关。另外一个方面,和云南的地域和气候有关。两相结合,使得杨卫民的画面中充满着阳光,充满着对自然的热爱。而每年在云南山水间与两三同好的徒步旅行,已经成为杨卫民生活的一个组成部分。和传统的花鸟画家不同,他的画面中没有符号化的重复,而是对造化中一花一鸟的再现。而三迤大地又是如此生机勃勃,所以,杨卫民画笔下充溢着生命力——如此生动,如此真实。

一直在思忖王阳明的话:汝未来看此花时,此花与汝同寂;汝来看此花时,此花与汝灿然”。当时在拙文《一花一鸟见精神》中也曾提及,而行文至此,突然有所领悟。王阳明,这个曾经被放逐的中国文化的背影,想必在某个时刻,面对林中一树寂寞绽放的花枝,突然视线模糊——那份不期而至的感动,经过这个伟大的心灵才得以如此绝妙的阐释。不必经由王阳明生活中如此这般的磨砺,在寻常生活之中,亦会与之契合。春日游走在昆明西山,路旁的一树玉兰花始终牵引着我的视线。一而再,再而三的上山,有时就是为了和这一份感动邂逅。习惯行走的杨卫民,或许已经把这样的感动定格为画面。所以,欣赏杨卫民的花鸟,不经意间总会想起王阳明,想起“此花与汝灿然”的当口,那种欣喜有加的灵犀相通。

润泽的墨与色,寄情的景与物,是杨卫民花鸟作品又一鲜明的特色。尤其最近一年来,杨卫民的用色愈加大胆奔放,在墨色淋漓的映衬下,夺人眼目。夏日雨霁后,烂漫舒放着的野花,那抹亮色是如此灿烂;而出岫轻云中的空林,寥寞中又蕴涵着大地勃勃的生趣。惯常折枝花鸟中那种孤芳自赏的状态,在杨卫民的笔下一扫而尽,涤尽俗态。破出传统章法窠臼的花枝,几只在枝头跳跃的扁羽精灵,让人满心都是欣荣的愉悦。润泽的色调与水墨,形成了杨卫民特定的画面特征。墨色交融,雨后清新的空气仿佛扑面而来。这一切,杨卫民都信手拈来。而《丽日》一类的作品让人置身某个不知名的村落,目之所及,家禽安闲地悠游,仿佛可以听到鸡群觅食悉嗦的声响。而画面背后,那种对田园生活的讴歌,以及寄寓在其中的感情,让人动容。杨卫民《故园》系列中,一堵颓墙,几行青瓦,空荡荡的院子,无人倚靠的竹椅,一杯飘香的清茗,而跳跃嬉戏的麻雀,带来了些许生气。这一切,难道不是我们曾经有过的精神家园么?而我们什么时候永远失去了呢?生活中的闲适,不仅仅可以安顿形骸,更重要的可以安顿我们疲惫的心灵。

杨卫民是一个真诚的人,早年生活过的滇西某种气息一直让他割舍不下。创作题材与之有关,而杨卫民一定要回到德宏的画室才感觉自如。而和童年相关的一些记忆,成为他绘画作品的细节。当他娓娓道来的时候,你才会发现这些细节竟然如此的鲜活。画家可以用笔墨追忆似水流年,在作品中抒发着自己的情结。杨卫民用中国传统笔墨以及精神状态,充分的表达了对乡土的热爱。并且在他的作品中,我们体味到了久违了的澹泊与安详。在藤椅上倒头而睡的芦花鸡,散落着不入其他画家法眼的时蔬……目之所及,都是杨卫民对故乡的记忆。笔下用情,无论表现什么题材,都可以达到以情动人的目的。近年来,杨卫民在花鸟画创作上着力尤勤。两者的结合,杨卫民取得当下的成就亦是情理之中。

在杨卫民喜爱的庭院里雅集清谈。一抬头看到了绽放的紫藤,在老树之间摇曳。正所谓:画之老境,于世海中一毛发事泊然无所染,每静室僧趺,忘怀万虑,与碧空寥廓同流。

面对杨卫民的作品,信然。

作者:汤海涛 云南艺术学院美术学院教授

艺术号作家

- 奥岩

- 蔡万霖

- 曹兴诚

- 陈孝信

- 陈建明

- 陈 曦

- 陈晓峰

- 陈东升

- 邓丁三

- 杜曦云

- 段 君

- 冯家驳

- 陈 墨

- 郭庆祥

- 杭春晓

- 何桂彦

- 何光锐

- 胡 人

- 孔达达

- 廖廖

- 黄 专

- 季 涛

- 冀少峰

- 贾方舟

- 贾廷峰

- 李国华

- 李公明

- 李小山

- 王正悦

- 刘幼铮

- 刘尚勇

- 帽哥

- 刘双舟

- 刘九洲

- 刘礼宾

- 刘骁纯

- 刘 越

- 林明杰

- 鲁 虹

- 吕 澎

- 吕立新

- 马学东

- 马 健

- 彭 德

- 彭 锋

- 邵玮尼

- 沈语冰

- 水天中

- 宋永进

- 孙振华

- 孙欣

- 陶咏白

- 佟玉洁

- 王春辰

- 王栋栋

- 王端廷

- 王凤海

- 王 萌

- 王南溟

- 王小箭

- 吴念亲

- 西 沐

- 夏可君

- 夏彦国

- 徐子林

- 姚 谦

- 杨 卫

- 一西平措

- 殷双喜

- 尹 毅

- 尤 洋

- 于 洋

- 岳 峰

- 张 辉

- 张翛翰

- 战 平

- 赵 力

- 赵 榆

- 周文翰

- 朱浩云

- 朱绍良

- 朱万章

- 史金淞

最新文章

热门文章

博客·论坛热点

-

高校美术实践教育的当...

高校美术实践教育在过去的几十年里的发展几乎是不尽如人...详情

- 责任编辑:杨晓萌

- yangxiaomeng@artron.net

- 010-84599337-847